お城と桜の意外な関係

今年も桜の季節を迎える。桜は日本のシンボル、というのが多くの日本人の認識で、外国人もそうとらえているようだ。だから毎年、桜の季節には訪日需要が高まり、昨年も3月に史上はじめて、訪日外国人の数が単月で300万人を超えた。

では、桜となにを組み合わせると、もっとも日本らしい景色になるのだろうか。地域の歴史的シンボルである城は、その最たるもののひとつと認識されている。桜が咲き乱れる城こそ日本的な景色の代表ではないか、と。実際、城と桜のコラボには有無を言わさぬ美しさがある。だから、桜の季節に城を愛でない手はない、と思う。

ただ、その前に知っておいてほしいことがある。それは城が「現役」として機能していた江戸時代以前には、城内には桜の木がほとんどなかったという史実である。

江戸時代以前は、城が「現役」であるかぎり城内には建造物が建てこんでいた。だから樹木はさほど多くはなく、あっても松などが主体だった。城に桜が植えられたのは明治以降で、建造物が撤去された石垣や土塁の崩落が相次いだので、それを防ぐため根を張る木が植えられたのだ。城の荒廃を嘆く藩士らが植樹した例もあるが、いずれにせよ、城と桜の風景は歴史的なものではない。

とはいえ現に美しく、この時期に城が映えるのも事実なので、楽しまない手はない。そこで桜の時期に美しい城のベストテンをお届けする。

信州の名城にある1000本の桜

第10位は上田城(長野県上田市)。かつて徳川の大軍を真田昌幸が2度にわたって撃退した城で、関ヶ原合戦後にいったん破却されたが、仙石忠政が入封後、寛永3年(1626)から再整備された。現在は堀や土塁、要所に築かれた石垣が広範に残るほか、上田遊郭に移されていた2つの櫓が城内に戻され、平成6年(1994)には本丸東虎口櫓門が復元された。

上田城跡公園内には約1000本の桜があり、ソメイヨシノを中心に市立博物館横にロトウ桜、櫓門前にシダレザクラ、櫓下に八重咲のシダレザクラ、憩いの広場にコヒガンザクラ、招魂社にヨウコウ、櫓下芝生広場にヤマザクラなど、各種の桜がある。

今年は4月5日~13日に「上田城千本桜まつり」が開催され、日本夜景遺産に認定された夜桜のライトアップも楽しめる。

世界遺産を目指す天守とソメイヨシノ

第9位は津山城(岡山県津山市)。ひな壇状に築かれた「一二三段」と呼ばれる石垣で、標高約50メートルの鶴山全体が覆われている。明治の「廃城令」後にすべての建造物が取り壊されてしまったが、石垣はいまもほぼ完存し、3段で45メートルにもおよぶ石垣は壮観である。

石垣上にはかつて全国有数の60もの櫓が建っていた。現在は平成17年(2005)に復元された備中櫓のみだが、代わりにソメイヨシノのほか、ヤエザクラ、オオヤマザクラ、ヒガンザクラ、ヤマザクラなど約1000本の桜の木で覆われている。3月29日~4月13日に「津山さくらまつり」が開催され、夜間のライトアップも行われる。

第8位は彦根城(滋賀県彦根市)。いわずと知れた徳川幕府の譜代大名筆頭、井伊家の城で、現存12天守のひとつである国宝天守のほか、天秤櫓、太鼓門櫓、西の丸三重櫓、佐和口多門櫓、馬屋など現存建造物も多い。玄宮園や楽々園など藩主の下屋敷も城内に残り、現在、世界遺産への登録がめざされている。

昭和初期に観光のシンボルとすべく約1000本のソメイヨシノが植えられたのがはじまりで、現在もソメイヨシノを中心に約1100本の桜が城内とその周囲にある。天守や櫓の白壁に映える桜も美しい。3月28日~4月16日に「彦根城桜まつり」が開催され、内堀沿いの桜のライトアップも行われる。

福島にあるお城がつづけてランクイン

続く第7位には東北屈指の名城、会津若松城(福島県会津若松市)を挙げる。文禄2年(1593)には蒲生氏郷により、東北では初となる七重ともいわれる天守が竣工したことで知られる。東北には少ない石造りの名城で、上杉景勝、蒲生秀行、加藤嘉明らが入封したのち、徳川家光の弟の保科正之が入り、明治維新まで会津松平家の居城となった。

戊辰戦争では新政府軍による1カ月の攻撃に耐えたが、その後、すべての建造物が解体された。しかし、石垣や堀はよく残り、昭和40年(1965)には天守が鉄筋コンクリートで外観復元され、平成13年(2001)には本丸の干飯櫓が木造で復元された。

約1000本の桜はソメイヨシノを中心に、エドヒガンザクラ、タカトオコヒガンザクラ、ウワミズザクラ、イヌザクラ、サトザクラ、シダレザクラなど種類は多岐にわたる。4月1日から5月6日まで「鶴ヶ城さくらまつり」が開催され、桜に囲まれた天守が幻想的に浮かび上がるライトアップも見ものだ。

第6位には二本松城(福島県二本松市)を挙げたい。蒲生氏郷や上杉景勝、加藤嘉明が会津若松城主だったときはその支城で、その後は織田信長の重臣だった丹羽長秀の孫の丹羽光重が入り、明治まで丹羽氏の城として続いた。戊辰戦争では新政府軍に攻められ、会津若松城より先に落城。昭和57年(1982)に二階櫓や箕輪門、多門櫓などが復興され、その後、標高345メートルの白旗が峰山頂の本丸や天守台の石垣も整備された。

城跡は霞ヶ城公園となり、公園全体にはソメイヨシノのほかヤマザクラなど約2500本もの桜の木があって、まさに霞がかかったように咲き誇る。「霞ヶ城公園桜まつり」は4月3日~5月6日で、ライトアップも行われる。

日本三大「桜の名所」のひとつ

第5位は高遠城(長野県伊那市)としたい。武田信玄の五男、仁科五郎盛信が織田信長の嫡男の信忠と戦い、壮絶な死を遂げたことで知られる城で、江戸時代には徳川譜代の保科氏、鳥居氏、内藤氏が明治まで城を守った。主に空堀と土塁による城で、いまも曲輪間の空堀がよく残る。

日本三大「桜の名所」のひとつで、高遠城の桜は、ほかの城の桜とは一味違う。旧藩士たちが、城下にあった馬場の両脇に並んでいた固有種、タカトオコヒガンザクラの木を、公園となった城内に移植したのがはじまりで、いまも130年以上経つ20本の古木を中心に、50年以上の500本のほか若木が加わった総数1500本のタカトオコヒガンが、淡紅色で小ぶりの花を枝いっぱいにつける。

「高遠城址公園さくら祭り」の期間は現時点で決まっていないが、咲きはじめから散り終わりまで開催され、夜桜ライトアップも行われる。

第3位はインバウンド客にも人気の城

第4位は高田城(新潟県上越市)。諸大名に工事を分担させる天下普請で築かれた土づくりの平城で、家康の六男、松平忠輝の居城となった。だが、忠輝は大坂夏の陣への遅参などを理由に改易され、その後は譜代や親藩の大名が入ったが、不始末をおかした大名の転封先というイメージも強くなった。

工事も中途半端に終わった感もあるが、いまも広大な水堀はよく残り、平成5年(1993)に唯一の櫓で天守の代用でもあった三重櫓が復興された。

桜は旧陸軍第13師団の入城を記念して、明治42年(1909)に在郷軍人会が2200本を植えたのがはじまりで、いまでは約4000本もの桜がある。多くはソメイヨシノで、3月28日~4月13日まで「第100回高田城址公園観桜会」が開かれる。ライトアップされた三重櫓の周囲を彩る桜の美しさは、日本三大夜桜のひとつにも数えられている。

第3位は大坂城(大阪市中央区)としたい。豊臣秀吉の城というイメージが強いが、現在の城は大坂夏の陣で灰燼と帰した秀吉の城をいったん埋め、徳川幕府の命で天下普請による3期11年の工事を経て完成したものだ。将軍秀忠は築城の指揮をとった藤堂高虎に、石垣や堀を豊臣時代の2倍にするように指示したといわれ、それが実現された空前の規模の城が出現。いまも高石垣と広大な堀のスケールは、ほかの城には見られないものだ。

そんな大坂城だから「大阪城公園」も広大で、植えられている桜の数も約3000本と多く、関西屈指の桜の名所として知られる。ソメイヨシノのほかヤマザクラやヤエザクラもあり、約300本のソメイヨシノが植えられて桜の名所として名高い西の丸庭園では、3月下旬から4月上旬にかけて観桜ナイターも行われる。

圧巻の石垣が桜に囲まれる

第2位には岡城(大分県竹田市)を挙げたい。海抜325メートルの台地上に100万平方メートル、すなわち東京ドーム22個分の敷地が、断崖上にそそり立つ石垣で支えられている。建物は明治の「廃城令」後に取り壊されてしまったが、石垣はほぼ完残し、どこを歩いても圧巻の印象を受ける。瀧廉太郎が「荒城の月」のイメージを得たといわれる城で、たしかに建物がない点では「荒城」だが、整備は行き届いている。

植えられているのはソメイヨシノ、ヤマザクラ、ヨウコウザクラ、ボタンザクラなどで、本数こそ450本ほどで、3位までに挙げた城にくらべて少ないが、圧巻の石垣が桜に囲まれる景色はたとえようもなく美しい。4月7日からは「第76回岡城桜まつり」が開催され、第48回大名行列や甲冑武者行列などのイベントも、城内と城下町で開催される。

樹齢100年を超える古木が彩る名城

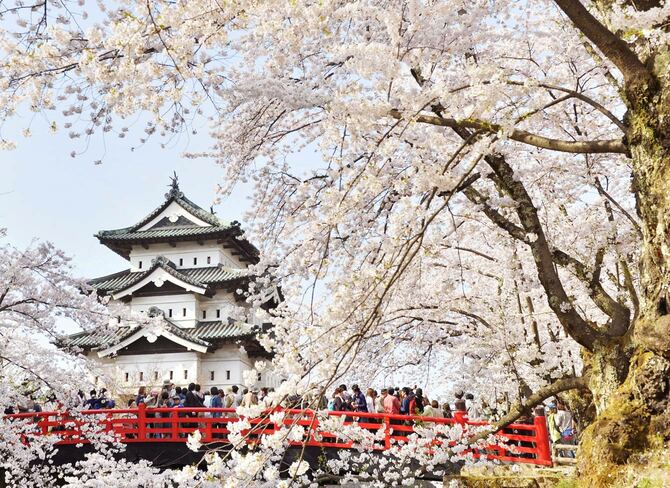

いよいよ第1位。高遠城と並んで日本「三大桜の名所」にも選ばれている弘前城(青森県弘前市)を挙げる。津軽地方を平定した津軽氏の居城として慶長16年(1611)に完成した平山城で、幕末まで津軽氏の居城として存続した。本丸、二の丸、三の丸と付属の曲輪が三重の堀で区切られた広大な城地がよく残る。

また、現存12天守のひとつが残るほか、3つの三重櫓と5つの門も現存する。ただし天守は現在、平成27年(2015)から令和8年(2026)まで、石垣を修理するために曳屋によって本丸内側に移動されている。この1月に大雪による倒木で屋根が破損した二の丸未申櫓の現状も気になるところではある。

だが、弘前公園に植えられた50種類、約2600本の桜が咲き誇る光景は、圧倒的に美しい。そのうち300本は樹齢100年を超える古木である。しかも弘前城の桜は、正徳5年(1715)に津軽藩士が25本の桜を京都から取り寄せたことからはじまっており、歴史的な由来もある。「弘前さくらまつり」は4月18日~5月5日に予定されている。